近畿農政局さんの認定する関西食の「わ」プログラム。認定No3としてステージで15分お時間をいただき、日頃の活動内容や日野町の食文化についてご紹介させていただきました!

当日、ご紹介した内容をこちらでもご紹介します!

目次

日野の伝統料理を継承する会・大阪関西万博ポップアップステージ西発表内容

こんにちは。私たちは滋賀県の日野町というところからやってまいりました日野の伝統料理を継承する会です。

関西食のわプログラムNo.3に認定していただいて、本日はこちらのステージで15分ほどお時間をいただきまして、我々の日頃の活動を紹介させていただきたいと思います。

会の名前の通り、日野町で親から子へ、子から孫へと食べ継がれてきているお料理を再発見して、作り、伝えるという活動をしています。

日野町はどんなところ?

私たちの住んでいる日野町は、滋賀県の南東部、三重県に近い鈴鹿山系の麓にあります。琵琶湖には面していないのですが、自然豊かで、湖東の奥座敷なんて呼ばれたりもします。

人口は2万人ほど、平成の大合併の際にも市にならず、今も昭和30年に合併した1町6村の名残をとどめる、昔ながらの行事を大切に引き継いでいる町です。

中世に登場した、戦国武将、蒲生氏郷公の生まれた町で、氏郷公は後に松阪や会津92万石の藩主になった名将なんです。

江戸時代には近江日野商人が活躍した町でもあります。最近ではブルーメの丘という施設があるので、それで知っていただいているという方もおられるかもしれません。

また、日野菜という野菜の原産地でもあるんですよ。

日野町が原産の日野菜

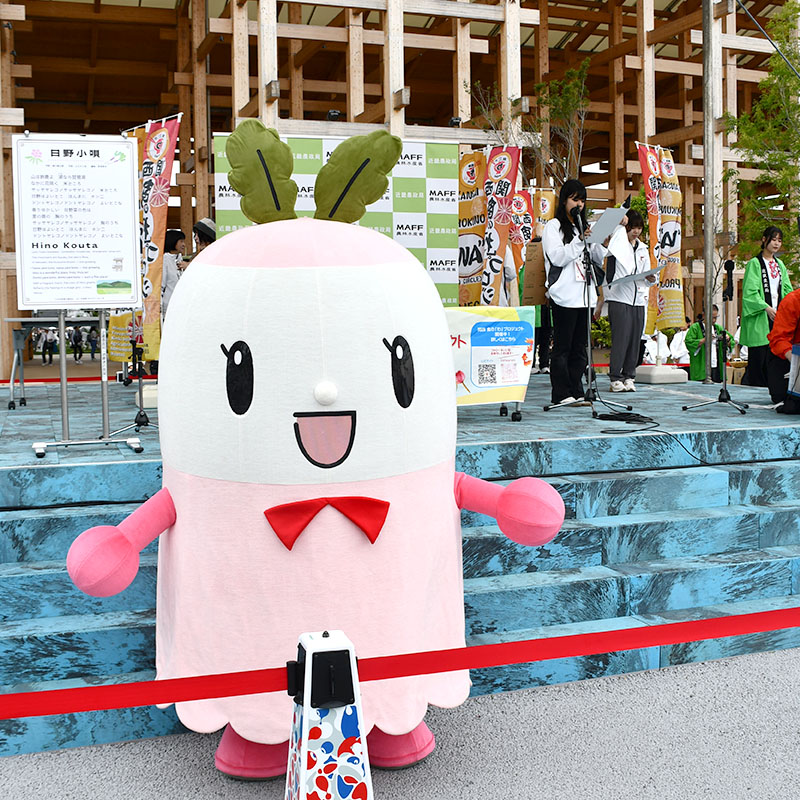

今日、一緒に来ているこちらの「あのなひのなちゃん」は日野菜の妖精なんです。日野菜はかぶの一種で、根の部分は、直径3cm、長さは30cmほどで細長く、紫と白の2色になっています。お漬物にするとお酢と反応して、綺麗なピンク色のお漬物になるんです。

『桜漬け』と呼ばれているお漬物はこの日野菜のお漬物なんですね。

日野菜は2022年にGI、地理的表示制度に登録され、日野町原産の野菜として地域で一層大切にしていこうという取り組みが進んでいます。

今も原種を守る活動が続けられていて、私たちの御膳にもその原種の日野菜をつけてお出ししています。

日野町は昔から続く祭が多く残されている町

いくつかある日野町で今も伝え継がれている祭の中で、曳山が最大16基ひきだされる湖東地方最大の春祭りの『日野祭』という行事があります。

ステージの発表の際にはBGMとして日野祭に演奏されているお囃子「日野祭囃子」を流しました。

その日野祭に食べられているもてなし料理が鯛そうめんで、江戸時代後期に近江日野商人の中でも財を成した商人が、日野祭にお客様をおもてなしするのに用意したと言われています。

この鯛そうめんや家庭で作られたごちそうを、全国でも日野町内にしかみられない「桟敷窓(さじきまど)」という祭を見るためだけに設られた席で、曳山や祭りの行列を見ながらいただくというのが日野独特の風景です。

近年では、その桟敷窓を利用し桟敷窓の外から内側に飾られた雛人形や雛飾りを眺める「日野ひなまつり紀行」や、「秋の桟敷窓アート」といったイベントも開催されています。

日野祭以外にも『火振り祭り』『芋競べ祭り』『野神祭り』など今も受け継がれている祭や行事がたくさんあり、その行事のときに食べられている食が多く残されています。

日野の祭や行事、食べ継がれてきたものをお膳料理に

先程紹介しました鯛そうめんは、日野祭りには欠かせない日野を代表する料理の一つです。

その時に食べられる鰤ヌタも、手作り辛子酢味噌で召し上がっていただいています。

また、伝統料理を継承する会のメンバーがお嫁に来た頃は、ご近所にご不幸があった時に、近所同士で食事のお世話をする「ひじ宿」という文化がありました。

その時に作られていたのが、主に、「胡麻豆腐・白和え・丁子麩の辛子酢味噌和え」等でした。

今でもごま豆腐は40分ほどかけて練りあげて作り、白和えはすりばちで作っています。「丁子麩」というのは東近江エリアで食べられている四角いお麩です。そのお麩を酢水で戻してしっかりと水気を切り、生のままからし酢味噌で和えたお料理です。

そうした伝統料理や郷土料理を後世に伝えたく、それらをお膳仕立てにしてご提供しています

また、日野町では、江戸時代に「日野椀」というお椀が、地場産業として、日野商人の主力商品となって販売されていましたが、江戸中期から次第にお椀から薬へと代わっていきました

今では残されている日野椀も少なくなりましたが、漆器の持つ温かみを再現したく、お膳でお出ししています。

日野の伝統料理を継承する会について

日野の伝統料理を継承する会では、こうした地域に残された食文化を次の世代に伝えるために、お料理の提供だけでなく、料理教室を開催したり、地域の学校から依頼があったときは授業でお料理を教えたりしています。また、地域へ出向き、聞き取り調査もおこなっており、その地域ならではの料理もお出ししています。そして昨年は、鯛そうめんのインスタントの商品の監修もさせていただきました。日野町のお土産に、みなさまご利用いただいています。

日々の活動はInstagramでもお伝えしていますので、ぜひフォローをしてください!

最後に、日野小唄を披露しました!

そしてステージ終了後、あのなひのなちゃんと来場者の皆様で写真撮影やふれあいタイムを!

一部ですがご紹介させていただきます。